「便秘でもないのに、おならが臭い」と、仕事中や外出先でヒヤッとした経験はありませんか?

おならが出るのは腸がしっかり動いているサインで、多くの場合は自然で健康的な現象です。しかし、強いにおいが続くのは、腸内環境の乱れや病気のサインが隠れていることもあります。

この記事では、おならが臭くなる理由から、便秘以外の主な原因、注意すべき病気や生活習慣でできる対策までわかりやすく解説します。今日から実践できるケアと受診のタイミングを知り、漠然とした不安を減らしましょう。

便秘以外でおならが臭くなる5つの原因

便秘以外でおならが臭くなる主な原因は、以下の5つです。

- 食生活やアルコールなど日常習慣の影響

- 乱れた腸内細菌バランス

- 消化不良や体質

- ストレスや自律神経の乱れ

- 胃腸や大腸の病気

ご自身の生活と照らし合わせながら、原因を探る手がかりにしてください。

①食生活やアルコールなど日常習慣の影響

口にする食べ物は、おならのにおいに直接影響を与えます。特に、タンパク質や硫黄成分を多く含む食材は注意が必要です。

食生活や食習慣が腸へ与える影響は以下のとおりです。

| 食習慣 | 具体例 | 腸への影響 |

| 動物性タンパク質 | 肉類・卵・牛乳・チーズなど | 悪玉菌のエサになり、腐敗を促進する |

| 硫黄成分を含む野菜 | ニンニク・ニラ・ネギ・玉ねぎ・ブロッコリーなど | 硫化水素ガスを発生し、強いにおいの原因になる |

| 脂質の多い食事 | 揚げ物・スナック菓子・脂身の多い肉 | 消化に時間がかかり、腸内に滞留して腐敗しやすい |

| 食べ方 | 早食い・過食 | 空気を飲み込みやすく、ガスが増える |

| 飲み物 | ビール・炭酸飲料・多量のアルコール | ガスを増やし、腸の動きを乱すことがある |

これらの食品や習慣がすべて悪いわけではありませんが、摂りすぎや不規則な食べ方は腸内環境を乱す原因になります。量や頻度を調整し、バランスの良い食生活を心がけることが大切です。

②乱れた腸内細菌バランス

腸内には100兆個以上の細菌が存在し、「腸内フローラ」として、善玉菌・悪玉菌・日和見菌がバランスを取りながら共存しています。

このバランスが崩れると腸内で腐敗が進みます。善玉菌は消化や免疫を助ける一方で、減少すると腸の動きが鈍くなり、におい物質が増えます。

悪玉菌が増えるとタンパク質が腐敗し、有害物質が発生しやすくなる傾向があります。日和見菌は優勢な菌に味方するため、悪玉菌が多い環境では、においの悪化につながります。

腸内細菌のバランスを乱す要因には、肉や脂質に偏った食事、不規則な生活、睡眠不足、ストレス、運動不足などが挙げられます。腸内環境の悪化はおならのにおいに直結するため、生活習慣を整えることが対策の基本です。

③消化不良や体質

食べ物の消化不良や特定の食品が合わない体質の場合、臭いおならの要因になる可能性があります。

以下に代表的な消化不良の原因をまとめます。

| 原因 | 具体的な状況 | 起こりやすい症状や影響 |

| 咀嚼不足 | よく噛まずに飲み込む | 消化酵素が働きにくく、胃腸に負担をかける |

| 胃の機能低下 | 加齢やストレスで胃酸が減少 | タンパク質の分解が不十分になりやすい |

| 消化酵素不足 | 加齢で酵素の分泌が減る | 脂質の分解機能が低下しやすい |

| 乳糖不耐症 | 乳糖を分解しにくい体質 | 牛乳や乳製品で下痢、ガスが出る |

消化不良や体質の影響で、食べ物が腸に長くとどまると腐敗が進みます。自分に合った食事量を心がけ、よく噛むことが対策の一つです。乳糖不耐症などが疑われる場合は、医師や管理栄養士に相談しましょう。

④ストレスや自律神経の乱れ

ストレスや生活リズムの乱れも腸の働きに影響します。脳と腸は「脳腸相関」と呼ばれる密接な関係があり、不安や緊張は自律神経を乱し、腸の働きを低下させます。

自律神経は、体の働きを自動で調整する神経です。活動時は交感神経が、休息時は副交感神経が優位になります。ストレスでバランスが崩れると以下のような変化があり、ガスやにおいの原因になることがあります。

| 主な変化 | 起こること | 現れる症状 |

| 腸の働きの低下 | ストレスで交感神経が優位になり、ぜん動運動が弱まる | 腸に内容物が滞留し、ガスが増える |

| 消化液の分泌減少 | 胃酸や消化酵素の分泌が減る | 消化不良から腐敗が進みやすい |

| 空気嚥下 | 不安や緊張で空気を飲み込みやすい | ゲップやおならの回数が増える |

生活リズムを整え、リラックスすることが腸の健康を守るポイントです。

⑤胃腸や大腸の病気

胃や大腸に不調があると腸内環境が乱れ、おならのにおいが急に強くなったり長く続いたりすることがあります。

においに関連する主な病気は以下のとおりです。

| 病気 | 主な特徴 | おならへの影響 |

| 大腸ポリープ・大腸がん | ・腸が狭くなり便やガスが滞留 ・腫瘍から出血することもある | 腐敗臭や血のにおいが混じる |

| 過敏性腸症候群 (IBS) | ストレスなどで腸が過敏に反応 | 下痢・便秘とともにガスが増え、においが強まる |

| 炎症性腸疾患 (潰瘍性大腸炎・クローン病) | 腸に慢性的な炎症が起こる | 消化吸収不良で、異常発酵、においが強まる |

| 慢性胃炎・萎縮性胃炎 | 胃酸分泌が減り、消化不十分に | 消化不良でガスが発生しやすい |

強い腹痛、下痢と便秘の繰り返し、発熱などを伴う場合は、早めに消化器内科を受診することが必要です。

臭いおならが続く時に疑うべき5つの病気

食生活や生活習慣を整えてもにおいが改善しない場合は、消化器の病気が隠れている可能性もあります。

考えられる代表的な5つの病気には、以下が挙げられます。

- 過敏性腸症候群

- 大腸ポリープ・大腸がん

- 炎症性腸疾患

- 慢性胃炎

- 食物不耐症・消化吸収の異常

①過敏性腸症候群

過敏性腸症候群(IBS)は、腸に明らかな異常が無いにもかかわらず、腹痛や便通異常が続く病気です。ストレスや緊張が影響し、脳腸相関と深く関わっています。

過敏性腸症候群は症状により、大きく以下の4つに分けられます。

| タイプ | 症状 |

| 便秘型(IBS-D) | 硬くて小さい便が続き、残便感がある |

| 下痢型(IBS-D) | 水のような便が何度も出る |

| 混合型(IBS-M) | 下痢と便秘を交互に繰り返し、日によって症状が変わる |

| 分類不能型(IBS-U) | 上記の3つに該当しないタイプ |

日本では、IBSが人口の約10〜15%にみられ、珍しい病気ではありません。(※1)真面目でストレスを抱えやすい人に多いため、不調が続く場合は消化器内科で相談しましょう。

②大腸ポリープ・大腸がん

大腸ポリープは腸内の小さなできもので、多くは良性ですが、放置すると細胞が変化してがん化する可能性があります。

大腸がんになると、腫瘍が大きくなって便の通り道を狭め、異常発酵によって強いにおいが発生し、腐敗臭を生じやすくなります。腫瘍からの出血や組織の壊死が加わることで、普段と違う強いにおいのおならが出ることもあります。

便に血が混じる、下痢と便秘を繰り返す、腹痛や原因不明の体重減少などは、大腸がんのサインの可能性もあります。

日本では大腸がんの罹患数が年々増加しており、2021年には新たに約15万4000人が診断されました。(※2)40歳以上や家族歴のある方はリスクが高くなるため、気になる症状がある時は消化器内科を受診して大腸内視鏡検査を受けましょう。

③炎症性腸疾患

炎症性腸疾患は、腸の粘膜に原因不明の慢性的な炎症が起こる病気の総称です。代表的なのは「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」です。自己免疫の異常が関わっていると考えられており、10〜30代の発症も少なくありません。(※3)

腸の粘膜が傷つくと消化や栄養吸収に影響し、出血や浸出液によっておならのにおいが強まることがあります。主な症状は、血液や粘液を伴う下痢、腹痛やお腹の張り、発熱、体重減少、強い倦怠感などです。

日本でも患者数は増加しており、潰瘍性大腸炎は30万人以上、クローン病は7万人以上と報告されています。(※4)症状が長引くと大腸がんのリスクも高まるため、血便や体重減少がある場合は早めの受診が大切です。

④慢性胃炎

臭いおならが続く原因の一つに「慢性胃炎」があります。慢性胃炎は胃の粘膜に炎症が長く続く病気で、ピロリ菌感染や薬、アルコール、ストレスなどが原因になります。

胃の働きが弱まると食べ物が消化不良のまま腸に送られ、腸内で発酵してアンモニアや硫化水素といった臭いガスが発生します。そのため、おならが臭くなりやすいのです。症状としては胃もたれや胸やけ、吐き気、膨満感などがあり、放置すると胃潰瘍や胃がんにつながることもあります。

診断には上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)が有効です。

⑤食物不耐症・消化吸収の異常

特定の食べ物を消化しにくい「食物不耐症」も、おならのにおいを強める原因です。食物アレルギーとは異なり、消化酵素の不足などが背景にあります。

代表例は牛乳でお腹がゴロゴロする「乳糖不耐症」で、乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)が少ないため、ガスや下痢、腹痛を起こします。膵機能不全による消化酵素の分泌低下でも、消化吸収が不十分になってにおいが強まることがあります。

消化吸収の異常を疑うサインは以下のとおりです。

- 牛乳や乳製品などの後にお腹が張る

- 脂っこい食事後に白っぽい便(脂肪便)が出る

- 食事量が変わらないのに体重が減る

特定の食品で不調がある際は、原因を特定するためにも医療機関に相談しましょう。

おならが臭いときに受診を考えるべき症状

おならのにおいは生活習慣で改善できることもありますが、ほかの症状を伴う場合は病気の場合も考えられます。放置すると病気が進行する可能性があるため、次のような時は受診を検討してください。

- 強い腹痛・下痢・血便

- 急激な体重減少

- 発熱や強い倦怠感を伴う場合

強い腹痛・下痢・血便

お腹の痛みや下痢、便に血が混じるなどの症状がある場合は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、大腸がんなど消化管の異常が考えられます。

以下の症状がある場合はすぐに病院へ相談をしましょう。

- 強い腹痛が繰り返し起こる

- 水のような下痢が何日も続く

- 便に血が混じる、ティッシュに血が付く、便器が赤く染まる

- 黒くてドロっとした便(タール便)が出る

これらの症状がある時は、自己判断せず速やかに消化器内科などを受診してください。

急激な体重減少

おならのにおいの変化と体重減少が同時に生じた場合、体が栄養を吸収できていない可能性があります。体重減少は慢性胃炎や、炎症性腸疾患などのほか、消化器系のがんが隠れていることも考えられます。

がん細胞は多くの栄養を消費するため、食欲が落ちたり、きちんと食事をしても体重が減ったりする場合があります。

体重減少の目安は以下のとおりです。

- 半年〜1年の間に、意図せず体重が5%以上減少(例:体重60kgの人が3kg以上)

- 食事量は変わらないのに痩せていく

- 常に体がだるく、疲れやすい

思い当たることがあれば、内科や消化器内科を早めに受診しましょう。いつからどのくらい体重が減ったかを記録しておくと、診察がスムーズになります。

おならのにおい対策・解消につながる生活習慣

おならのにおいの原因が特定の病気でない限り、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。

今日から取り組める生活習慣の改善法は以下のとおりです。

- 腸にやさしい食べ物を選ぶ

- よく噛んでゆっくり食べる習慣をつける

- 規則正しい生活リズムを保つ

- 適度な運動を取り入れる

- 腸内環境を整えるセルフケアを行う

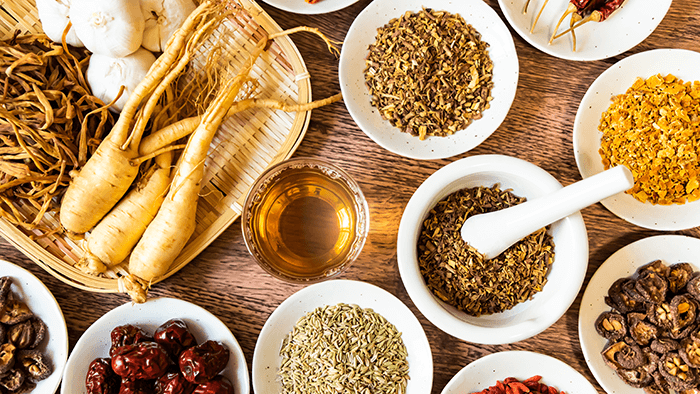

腸にやさしい食べ物を選ぶ

食事内容は腸内環境に直結するため、腸にやさしい食べ物を選ぶことは、におい対策の基本です。

動物性タンパク質や脂肪の多い食事は、においの強いガスの原因になるため、以下の食品を意識して取り入れましょう。

| 食品の種類 | 具体例 | 腸への働き |

| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ、漬物 | 善玉菌を直接腸に届け、腸内フローラのバランスを改善する |

| 水溶性食物繊維 | 海藻類(わかめ、もずく)、きのこ、ごぼう、オクラ | 善玉菌のエサになり、便を柔らかくして排出を助ける |

| オリゴ糖 | バナナ、大豆製品、ごぼう、玉ねぎ、はちみつ | 善玉菌を育て、腸内環境を善玉菌優位にする |

これらの食品をバランス良く食事に取り入れ、腸内環境を善玉菌優位に保つことが大切です。

よく噛んでゆっくり食べる習慣をつける

おならのにおい対策には、食事の内容だけでなく食べ方の工夫も欠かせません。特に早食いは空気を飲み込みやすく、腸内にガスがたまる原因になります。消化不良も起こりやすく、結果的ににおいの強いガスを発生させてしまいます。

そこで、一口ごとに30回程度噛むことを意識しましょう。難しければ、まず「一口ごとに箸を置く」「会話を楽しみながら食べる」などを取り入れるだけでも効果が期待できます。

スマートフォンやテレビを見ながらの食事は、早食いにつながりやすいため、避けるのが望ましいです。よく噛んでゆっくり食べる習慣は、消化を助け、ガスのにおいを抑えやすい方法です。

規則正しい生活リズムを保つ

腸の働きは自律神経のバランスに左右されます。不規則な生活や睡眠不足が続くと、交感神経が優位になるため、腸のぜん動運動が鈍って便やガスがたまりやすくなります。

生活リズムを改善する工夫として、以下のポイントを実践してみましょう。

- 起床・就寝時間を一定に保つ

- 朝食を必ず摂り、腸のスイッチを入れる

- ぐっすり眠れる環境を整える

忙しい毎日の中でも、生活リズムを意識することが健やかな腸を保ち、便やガスの滞留を防ぎます。

適度な運動を取り入れる

運動は腸を刺激し、ぜん動運動を活発にします。全身の血行を促進するため、血流改善や、消化機能そのものを高める効果も期待できます。

運動はストレス解消に役立ち、乱れがちな自律神経のバランスを整えることにもつながります。いくつか日常生活に取り入れやすい運動を紹介します。

- ウォーキング:1日20~30分

- ヨガやストレッチ:体をひねる動きでガスの排出を促す

- 軽い腹筋運動:排便時にいきむ力がつき、便通の改善につながる

大切なのは激しい運動ではなく、無理なく楽しみながら継続することです。ご自身のペースで、体を動かす習慣を始めてみましょう。

腸内環境を整えるセルフケアを行う

食事や運動などの基本的な生活習慣の見直しに加えて、日々のセルフケアを取り入れると、より腸内環境を整えやすくなります。腸は冷えやストレスの影響を受けやすいため、以下のようなセルフケアを実践してみましょう。

- 腹巻やカイロでお腹を温める

- 入浴後にお腹を「の」の字マッサージする

- 深呼吸や趣味の時間でリラックスし脳腸相関を整える

体を温めてリラックスするだけでも腸の調子は変わります。無理なくできるケアから始めてみましょう。

まとめ

おならのにおいはデリケートな悩みですが、腸内環境の状態を示す大切なサインです。

偏った食事やストレスなど、腸内バランスの乱れが原因となる傾向があります。まずは食生活や生活リズムを整えることで改善を目指しましょう。

強い腹痛や血便、急な体重減少などを伴う場合は、病気が隠れていることもあります。放置せず、専門医の診察を受けることが安心です。

内視鏡ベルラクリニック銀座では内視鏡検査をはじめとした丁寧な診療で、幅広く消化器症状に対応しています。気になる症状がある場合は、当院までご相談ください。

参考文献

- 日本消化器病学会:「機能性消化管疾患診療ガイドライン 2020―過敏性腸症候群(IBS) (改訂第 2 版)」

- 国立研究開発法人国立がん研究センター:「大腸:[国立がん研究センター がん統計]」

- 厚生労働省研究報告書:「潰瘍性大腸炎・クローン病の診断基準および重症度基準の改変」

- Tsutsui Anna, Murakami Yoshitaka, Nishiwaki Yuji, Asakura Keiko, Oto Satoko, Fukushima Wakaba, Matsuoka Katsuyoshi, Hisamatsu Tadakazu.Nationwide estimates of the number and prevalence of patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease in Japan in 2023.J Gastroenterol,2025.