便秘は多くの人が経験する身近な症状ですが、実は体からの重大なサインである場合があります。強い腹痛や血便、体重減少などを伴う便秘は、大腸がんや炎症性腸疾患など深刻な病気の可能性も否定できません。

近年の研究では、370万人以上を対象とした分析の結果、便秘の人はそうでない人と比べて全死亡リスクが高いという事実も報告されています。(※1)

この記事では、受診が必要な危険な便秘の症状、見逃してはいけないタイプや原因、関連する病気をわかりやすく解説します。放置せずに正しい知識を得ることで、早めに受診の判断ができ、安心して日々を過ごすことにつながります。

見逃してはいけない便秘の危険な症状

便秘は一時的な不調として片付けられがちですが、症状によっては深刻な病気のサインの可能性があります。以下のサインに心当たりがある場合は、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

- 1週間以上排便がない

- 便が極端に細い

- 強い腹痛や吐き気がある

- 血便がある

- 食欲不振が続き、体重が減少している

①1週間以上排便がない

排便が1週間以上ない状態は、腸の機能が著しく低下しているか、物理的に腸が詰まっている可能性を示す危険なサインです。この状態を放置すると、以下のような深刻な事態につながることがあります。

| 疑われる病気 | 状態 |

| 腸閉塞(イレウス) | 便やガスが腸内に異常にたまる状態 |

| 糞便性イレウス | ・特に高齢者や寝たきりの方で起こりやすい ・硬くなった便が腸を塞いでしまう状態 |

また、便が腸内に長期間とどまることで、腸内環境が悪化します。悪玉菌が増えると、有害な物質が作られて体に影響を与える可能性があるとも考えられています。(※2)

②便が極端に細い

便が極端に細くなるのは、大腸や直腸の通り道が狭くなっているサインの可能性があります。通常は一定の太さを保つ便が急に細くなった場合、腫瘍や炎症などが背景にあることも少なくありません。

便が細くなる原因として考えられるのは以下のとおりです。

- 大腸がん・直腸がん:腫瘍が大きくなり便の通過路を塞ぐ

- 大きな大腸ポリープ:良性でも便の通過を妨げることがある

- 炎症による狭窄:クローン病などで腸の壁が厚くなり内腔が狭くなる

細い便に加えて、便秘と下痢の繰り返し、お腹の張り、残便感、血便がある場合は、大腸がんの可能性も否定できません。

今までと明らかに違うと感じたら、放置せずに医療機関で検査を受けましょう。

③強い腹痛や吐き気がある

便秘に伴うお腹の張りや軽い痛みはよくあることですが、強い腹痛や吐き気を伴う場合は危険なサインです。特に注意が必要なのは次のような症状です。

- 冷や汗が出るほどの激しい腹痛

- お腹が硬く、パンパンに張っている

- 吐き気や嘔吐を何度も繰り返す

- おならや便が全く出ない

これらの症状は、腸が完全に詰まってしまう「腸閉塞(イレウス)」や、腸がねじれる「腸捻転」、腸への血流が途絶える「虚血性大腸炎」などで見られます。

腸閉塞が進行すると内容物やガスが口側に逆流し、吐いたものに便のようなにおいがすることもあります。これらの病気を放置すると腸が壊死し、命に関わる可能性があります。

普段の便秘とは明らかに異なる症状を感じたら、早めに医療機関を受診してください。

④血便がある

血便は、消化管のどこかで出血が起きているサインです。便の色や血の混ざり方によって、出血している部位をある程度推測できます。

下記に血の状態ごとの特徴と、考えられる主な病気をまとめました。

| 血の状態 | 特徴と出血部位の推測 | 考えられる主な病気 |

| 鮮血便 | ・真っ赤で鮮やかな色の血 ・便の表面に付着したり、排便後に落ちたりする ・出血部位は肛門に近い直腸やS状結腸 | 痔、直腸がん、大腸ポリープなど |

| 暗赤色便 | ・少し黒みがかった赤色の血 ・便と混ざっていることが多い ・出血部位は大腸の奥(上行結腸・横行結腸など) | 大腸憩室出血、虚血性大腸炎など |

| 黒色便 (タール便) | ・黒く、ドロっとした便 ・血液が胃酸で酸化され黒くなる ・出血部位は胃や十二指腸など、上部消化管 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなど |

血便の原因はさまざまです。特に、長引く便秘に血便が伴う場合は、大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎など)の可能性も考えられます。ご自身で判断せず、必ず消化器内科や胃腸科、肛門科を受診し、原因を正確に調べてもらいましょう。

⑤食欲不振が続き、体重が減少している

便秘に加えて食欲不振や体重減少が続く場合も、注意が必要です。単なる消化不良と考えて放置すると、深刻な疾患の発見が遅れることにつながります。

代表的に考えられる病気は次のとおりです。

- 大腸がんなどの悪性腫瘍:腸の通過障害や全身への影響で食欲低下や体重減少が起こる

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病など):慢性的な炎症で栄養吸収が妨げられる

- 甲状腺機能亢進症などの代謝異常:全身の代謝が過剰になり体重減少につながる

便秘とともにこうした症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ず、早めに内科や消化器内科を受診することが大切です。

危険な症状が出る前に知っておきたい便秘の種類

便秘の原因や現れ方はさまざまで、タイプによって対処法も異なります。危険な症状を見逃さないためには、まずご自身の便秘がどの種類に当てはまるのかを知ることが大切です。

便秘の種類として、以下の3タイプを解説します。

- 残便感・いきみが強い直腸性便秘

- 腸の動きが弱くなる弛緩性便秘

- 腸の運動が不規則になって起こる痙攣性便秘

残便感・いきみが強い直腸性便秘

便が腸の最終地点である直腸まで到達しているにもかかわらず、スムーズに排出できない状態を「直腸性便秘(排出障害)」と呼びます。

このタイプの便秘は、便意を感じても仕事や家事を優先してトイレを我慢する習慣が原因で、直腸のセンサーが鈍ってしまう方に多く見られます。加齢や出産などにより、排便に必要な骨盤底筋群の筋力が低下することも一因です。

便意を我慢せず、すぐにトイレに行く習慣をつけることが大切です。

腸の動きが弱くなる弛緩性便秘

大腸全体の筋肉が緩んでしまい、便を押し出す「ぜん動運動」が弱くなるタイプの便秘です。高齢の方や、出産を何度も経験された女性に多く見られますが、運動不足や腹筋力の低下、極端なダイエットによる食事量不足なども原因となります。

改善のためには、規則正しい生活リズムを整えることが基本です。毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることで、排便のリズムを作りやすくなります。

腹筋を意識した運動や、おへその周りを時計回りに「の」の字を描くようにマッサージするのも、腸の動きの助けにつながります。

腸の運動が不規則になって起こる痙攣性便秘

精神的なストレスや環境の変化によって自律神経のバランスが乱れ、大腸が緊張して痙攣するタイプの便秘です。

腸が痙攣することで便の通り道が部分的に狭くなり、スムーズな排便が妨げられます。過敏性腸症候群(IBS)の便秘型(IBS-C)によく見られる状態で、以下のような症状が現れます。

- 精神的なストレスを感じると、腹痛や便秘が悪化する

- 便秘だけでなく、下痢を伴うこともある(便秘と下痢を繰り返す)

- 食後に下腹部がキリキリと痛むことが多い

- ウサギのフンのような、コロコロとした硬い便が出る

- 排便後も便が残っているような感覚がある

このタイプの便秘では、まず心と体をリラックスさせることが重要です。十分な睡眠時間を確保し、趣味や軽い運動などで上手にストレスを発散する方法を見つけましょう。

食事面では、香辛料などの刺激物や脂っこいもの、冷たい飲み物の摂りすぎは腸への刺激となるため、控えることをおすすめします。

便秘の主な原因

便秘は、さまざまな要因が複雑に絡み合って便秘を引き起こしています。

便秘を引き起こす主な原因として、以下の3つを解説します。

- 食生活・水分不足・ストレスなど生活習慣の乱れ

- 持病や薬の副作用

- 排便時のいきみによる痔や直腸への負担

食生活・水分不足・ストレスなど生活習慣の乱れ

多くの方の便秘は、以下のような日々の生活習慣が原因で起こっています。

| 原因 | 状態 |

| 食物繊維の不足 | ・便の材料となり、腸を刺激する ・不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をバランスよく摂る必要がある |

| 水分不足 | ・便の約80%は水分で構成される ・水分不足により、排出しづらい状態になる |

| 運動不足 | ・腸の動きを鈍くする原因になる ・腹筋の低下も原因の1つになる |

| ストレス | ・腸の動きは自律神経によりコントロールされる ・強いストレスは自律神経の乱れにつながる |

持病や薬の副作用

生活習慣を整えても便秘が改善しない場合は、持病や服用中の薬が原因となっている可能性があります。腸そのものの病気だけでなく、代謝や神経の異常、婦人科疾患なども便秘につながることがあります。

下記に代表的な持病を分類してまとめました。

| 分類 | 具体的な病名 |

| 消化器の病気 | 大腸がん、過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患など |

| 内分泌・代謝の病気 | 甲状腺機能低下症、糖尿病など |

| 神経の病気 | パーキンソン病、脳血管障害、脊髄損傷など |

| 婦人科の病気 | 子宮筋腫、卵巣嚢腫など |

薬の副作用による便秘も少なくありません。代表的なものは以下のとおりです。

- 一部の精神科の薬(抗うつ薬、抗不安薬など)

- 医療用麻薬(オピオイド系鎮痛薬)

- 咳止め、頻尿の治療薬、一部の風邪薬やアレルギーの薬

- 一部の降圧薬(血圧を下げる薬)

これらは腸のぜん動運動を抑える作用などにより、便秘を引き起こすことがあります。ただし、薬が原因だと思っても自己判断で服用を中止するのは危険です。処方した医師や薬剤師に相談し、適切な対応を受けましょう。

排便時のいきみによる痔や直腸への負担

便秘と痔は、相互に関係しあい状態を悪くしてしまうことがあります。便が硬くなると、排便時に強くいきむ必要があり、その負担が肛門を傷つけて痔の原因になります。

一方で痔があると排便時に痛みを伴うため、便意を我慢してしまい、便秘がさらに進むこともあります。この悪循環を断ち切るためには、食生活を見直し便を柔らかく保つことや、必要に応じて適切な薬を使って排便時の負担を軽減することが重要です。

便秘の治療方法

便秘の治療は主に、生活指導と薬物療法です。それぞれどのようなことを行うのか詳しく見ていきましょう。

生活指導

便秘を改善するには、生活習慣の見直しが必要です。生活指導の例は以下のとおりです。

- 食事指導

- 水分摂取の指示

- 運動指導

- 排便習慣の提案

排便習慣は、便意がなくても毎朝決まった時間にトイレに行くことや、便意を我慢せず後回しにしないことが大切です。これらの指導を通じて、薬だけに頼らない健康的な排便習慣を身につけることを目指します。

薬物療法

医療機関では、医師が便秘のタイプや状態に応じて選択します。主に以下のような薬を使用します。

- 被刺激性下剤:腸に水分を集めて便を柔らかくする

- 上皮機能変容薬:腸液の分泌を促し便を柔らかくする

- 刺激性下痢:腸管を刺激してぜん動運動を促す

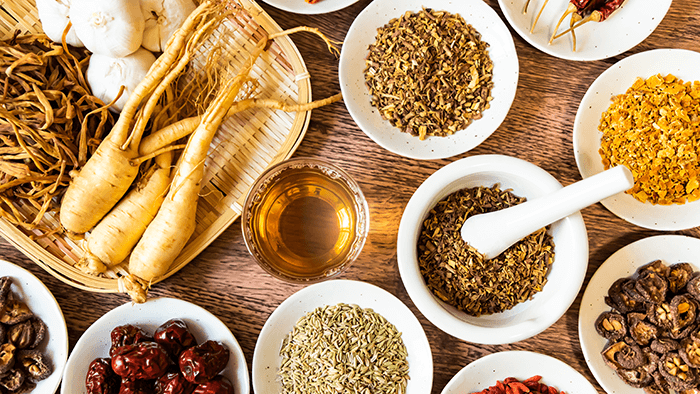

- 漢方薬:体の調子を内側から整える

- オピオイド受容体拮抗薬:医療用麻薬で多く引き起こされる便秘に対して使用する

便秘の検査・治療なら内視鏡ベルラクリニック銀座

「たかが便秘」と軽く考えがちですが、強い腹痛や吐き気、血便や急な体重減少、これまでと違う便の状態などは、重要な病気のサインの可能性があります。

これらのサインに気づいたら自己判断で済ませず、消化器内科、肛門科などの医療機関を受診してください。何科に行けば良いか迷う場合でも、まずはかかりつけ医に相談することから始めましょう。

内視鏡ベルラクリニック銀座では、便秘など消化器症状に関する相談も受け付けています。便秘で不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

- Liu B, Wu X, Wang Y, Hu X. Association between constipation and risk of cardiovascular or all-cause mortality: a meta-analysis. Annals of Medicine, 2025, 57, 1, 2561803.

- Fan Zheng, Yong Yang, Guanting Lu, Joo Shun Tan, Uma Mageswary, Yu Zhan, Mina Ehab Ayad, Yeong-Yeh Lee, Daoyuan Xie. Metabolomics Insights into Gut Microbiota and Functional Constipation. Metabolites, 2025,15,4,p.269.