便秘薬を試しても自分に合わなかったり、飲んでも効果が長続きしなかったりする悩みを抱えていませんか。便秘薬は一時的に排便を促せても、体質そのものの改善までは難しいことがあります。

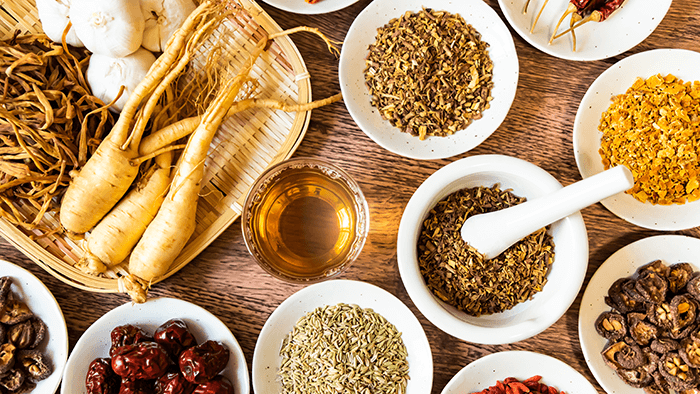

漢方薬は、体質や体全体のバランスを整えることで、症状の根本的な改善を目指す治療法です。本記事では、代表的な漢方薬の種類や効能、副作用、服用時の注意点まで解説します。自分に合った方法を見つけ、便秘に悩まない毎日への一歩を踏み出しましょう。

便秘の特徴と主な原因

便秘は、便が長期間腸内にとどまり排出されにくかったり、便の排出量が少なく残便感が続いたりする状態です。男性よりも女性で多くみられ、放置すると腸内環境の悪化だけでなく、さまざまな疾患につながることもあります。

便秘はさまざまな生活習慣や体の変化によって引き起こされます。主な原因と症状は以下のとおりです。

| 原因 | 症状 |

| 食生活の乱れ | 水分や食物繊維が不足すると便が硬くなり、排便が滞る |

| 運動不足 | 腸のぜん動運動(便を押し出す動き)が低下する |

| ストレスや不規則な生活 | 自律神経が乱れることで腸の働きが不安定になり、過敏性腸症候群を引き起こすことがある |

| ホルモンバランスの変化 | 生理前に分泌が増える黄体ホルモン(プロゲステロン)は腸のぜん動運動を抑制する |

| 睡眠不足 | 睡眠中に交感神経が優位となり、腸の働きが低下する |

多くの便秘の症状は日々の生活習慣を見直すことで改善できます。症状の長期化や強い腹痛を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

便秘の主な改善策

便秘を改善するには、毎日の習慣を見直すことが重要です。薬を頼る前に見直すべき習慣は以下の3つです。

| 習慣 | ポイント |

| 食事 | 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂取する |

| 運動 | 1日30分程度のウォーキングやクランチ運動で腸のぜん動運動を活発にし、排便リズムを整える |

| 生活習慣 | 早寝早起きや規則正しい食事時間を心がけ、自律神経のバランスを整える |

排便を我慢すると、便意を感じる機能が鈍くなり、便秘が悪化するおそれがあります。特に、腸が動きやすい朝食後に排便習慣を身につけることが重要です。無理のない範囲で取り入れやすい習慣から始めましょう。

便秘治療に漢方薬が選ばれる理由

便秘治療に漢方薬が選ばれる主な理由は、以下のとおりです。

- 便秘に伴う不調も同時にケアできる

- 体への負担が穏やかである

便秘の治療は、西洋薬と漢方薬に大きく分けられます。西洋薬は科学的根拠にもとづき、便秘の原因に直接作用して症状を取り除きます。一方、漢方薬は複数の天然生薬を調合し、個人の体質や病気に対する抵抗力などを総合的に判断して独自の基準に沿って処方されます。

漢方薬は、便秘だけでなく全身症状にも働きかける薬です。例えば、肌荒れには血行を促して老廃物排出を助ける生薬、冷えには体を温め血流を改善する生薬が配合され、一つの薬で心身を総合的に整えられる可能性があります。

漢方薬には、ドラッグストアで購入できる市販薬と、医師が処方する医療用漢方製剤があります。服用を検討する際は、医師や薬剤師の診断を受けたうえで、自分に合った漢方薬を選びましょう。

代表的な漢方薬の種類と効能

便秘の治療には、体質や症状に合わせてさまざまな漢方薬が用いられます。ここでは、便秘の改善を期待できる以下の6種類の漢方薬とそれぞれの効能を紹介します。

- 大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)

- 麻子仁丸(ましにんがん)

- 大柴胡湯(だいさいことう)

- 潤腸湯(じゅんちょうとう)

- 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)

- 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

①大黄甘草湯|ぜん動運動を促進する

大黄甘草湯は、大腸のぜん動運動を活発にして排便を促す作用を持つ漢方薬です。大黄と甘草を組み合わせており、それぞれの特徴が便秘の改善に役立ちます。

大黄甘草湯には、以下の生薬が配合されています。

- 炎症を抑える作用を持つ大黄(だいおう)

- 便秘に伴う腹痛や排便時の痛みを和らげる甘草(かんぞう)

通常は、2つの生薬を抽出・乾燥させた大黄甘草湯エキスとして処方されます。便通異常症診療ガイドライン2023では、大黄甘草湯が慢性便秘に対する基本処方の一つとして位置づけられています。(※1)

大黄甘草湯は、2つの生薬を組み合わせることで作用のバランスを調整でき、比較的幅広い年代に用いられる成分です。大黄が腸のぜん動運動を促すため、便が硬くてなかなか出ない方にも適しています。

ただし、他の漢方薬との併用により生薬が重複し、副作用につながる可能性があるので注意してください。

②麻子仁丸|腸管を潤滑にする

麻子仁丸(ましにんがん)は、乾燥して硬くなった便を柔らかくし、腸管を潤滑にして自然な排便を促す漢方薬です。腸の潤いを補う成分を多く含み、刺激の強い下剤とは異なって体にやさしく自然に近い排便を目指せます。

麻子仁丸に配合されている生薬と効能は、以下のとおりです。

| 生薬 | 期待される効能 |

| 麻子仁・杏仁(きょうにん) | 腸に潤いを与え、便の滑りを良くする |

| 大黄・厚朴(こうぼく)・枳実(きじつ) | 腸の動きを刺激し、便通を促す |

| 芍薬(しゃくやく) | 腸の緊張を和らげ、腹痛を抑える |

主成分である麻子仁の特徴は、脂肪油を豊富に含み便に水分を与えることです。他の生薬とも相互に作用し、腸の動きや便通を助ける補助的な役割を果たします。麻子仁丸は、腸の機能が低下している高齢者や慢性的な乾燥型便秘に向いています。

③大柴胡湯|自律神経の乱れを整える

大柴胡湯(だいさいことう)は、ストレスや生活習慣の乱れが原因で起こる便秘に用いられる漢方薬です。

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、腸が緊張して痙攣を引き起こします。腸の痙攣は、便のスムーズな通過を妨げ、便秘や下痢を繰り返すことがあります。

大柴胡湯は、自律神経の乱れによる便秘や腹部の不調を整える作用があり、配合されている生薬と効能は、以下のとおりです。

| 生薬 | 期待される効能 |

| 柴胡(さいこ) | ストレスによる不安や緊張を和らげる |

| 半夏(はんげ) | 胃腸の働きを整え、吐き気を抑える |

| 黄芩(おうごん) | 体内の余分な熱や炎症を鎮める |

| 芍薬 | 腸の緊張を和らげ、腹痛を抑える |

| 大棗(たいそう) | 体力を補い、他の生薬の刺激を和らげる |

| 生姜(しょうきょう) | 胃腸の働きを促進し、消化を助ける |

| 大黄・枳実 | 腸の動きを刺激し、便通を促す |

大柴胡湯は柴胡を主成分とし、がっしりとした体型で脂肪が気になったり、ストレスからくる胸脇苦満を感じたりする方に適した処方です。便秘の改善だけでなく、肩こり・頭痛・肥満症など複数の症状緩和にも効果が期待されています。

④潤腸湯|加齢や産後の便通を改善する

潤腸湯(じゅんちょうとう)は、加齢や産後に体内の水分や血液の不足からくる乾燥型の便秘に用いられる漢方薬です。体力と腸の動きが低下し、便が排出されにくくなった状態に対して、腸を潤して血行の流れを促します。

潤腸湯に配合されている生薬と効能は、以下のとおりです。

| 生薬 | 期待される効能 |

| 地黄(じおう)・当帰(とうき) | 補血薬として体に栄養と水分を与え、血行を促進する |

| 麻子仁・杏仁 | 腸に潤いを与え、便の滑りを良くする |

| 大黄・厚朴・枳実 | 腸の動きを刺激し、便通を促す |

| 桃仁(とうにん) | 血流を整え、体内の巡りを改善する |

| 黄芩 | 体内の余分な熱や炎症を鎮める |

| 甘草 | 他の生薬の働きを調和し、炎症を抑える |

潤腸湯は麻子仁丸に比べ、血液や体液を補って体を温める地黄と当帰が含む点が特徴です。腸の動きが弱まって便を押し出す力が低下する弛緩性便秘にも使え、体力が落ちている方にも処方できます。

⑤桂枝加芍薬湯|腹痛やお腹の張りを緩和する

桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)は、お腹の張りや腹痛を伴う便秘に適した漢方薬です。 特に排便後も残便感が続き、便意があるにも関わらず、少量しか出ないしぶり腹という状態の治療に適しています。

桂枝加芍薬湯は、大黄のように腸を直接刺激する生薬を含まず、腸の緊張や冷えを和らげて、消化機能を助けることが特徴です。桂枝加芍薬湯に配合されている生薬と効能は、以下のとおりです。

| 生薬 | 期待される効能 |

| 芍薬 | 腸の緊張を和らげ、腹痛を抑える |

| 桂皮 | 体を温めて血行を促進し、腸の働きを助ける |

| 甘草 | 他の生薬の働きを調和し、炎症を抑える |

| 大棗 | 体力を補い、他の生薬の刺激を和らげる |

| 生姜 | 胃腸の働きを促進し、消化を助ける |

桂枝加芍薬湯は、桂枝湯をベースに芍薬の配合量を増やすことで、腹痛や腹部の緊張を抑える作用を強めています。腸を刺激する成分を含まないため、体力が低下している方や刺激性下剤が合わない方でも服用しやすい漢方薬です。

過敏性腸症候群による便通異常にも使用されることがありますが、自己判断での服用は避け、医師や薬剤師に相談してください。

⑥防風通聖散|脂肪の分解と燃焼を促す

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)は、肥満症に伴う便秘やお腹周りの皮下脂肪が気になる方に用いられる漢方薬です。脂肪の分解・燃焼を助けながら腸の働きを整え、余分な脂質と便を同時に排出し、肥満と便秘を改善する効果が期待できます。

防風通聖散には、肥満改善により高血圧や食事から摂取した脂質異常を予防し、脂質の吸収を抑える作用があります。防風通聖散に配合されている生薬と効能は、以下のとおりです。

| 生薬 | 期待される効能 |

| 麻黄(まおう)・荊芥(けいがい)・生姜 | 発汗・解熱・抗菌作用により代謝を高める |

| 川芎(せんきゅう)・当帰 | 血行を促進し、肩こりや頭痛を緩和する |

| 芍薬・防風・石膏・薄荷(はっか) | 抗炎症・鎮痛作用を持ち、胃腸の不快感を和らげる |

| 連翹(れんぎょう)・白朮(びゃくじゅつ)大黄・山梔子・黄芩・桔梗 | 炎症や熱を鎮め、腸の働きを助けて便通を改善する |

| 芒硝(ぼうしょう)・滑石(かっせき) | 体内の水分代謝を整え、むくみを改善する |

| 甘草 | 他の生薬の働きを調和し、炎症を抑える |

防風通聖散は、大黄などの生薬が腸を刺激し、便秘の改善に用いられる代表的な漢方薬です。体内の余分な熱や老廃物を排出する働きもありますが、刺激が強いため自己判断での長期服用は避け、医師に相談して使いましょう。

便秘で漢方薬治療を始める際の注意点

便秘で漢方薬治療を始める前に知っておきたい注意点として、「①副作用やリスクを理解すること」と「②自己判断での服用を避けること」を解説します。

①副作用やリスクを理解する

漢方薬は天然由来の成分で作られていますが、医薬品である以上、副作用が起こる可能性があります。自分の体質に合わない種類を服用すると、期待した効果が得られないだけでなく、体調を崩す場合もあります。

便秘向けの漢方薬に含まれる生薬の成分と代表的な症状は、以下の表のとおりです。

| 分類 | 原因成分 | 主な症状 |

| 免疫やアレルギー反応 | 桂皮 | 胃腸障害、かゆみ、発疹 |

| 黄芩 | 間質性肺炎(乾いた咳、息切れ、発熱) | |

| 過剰投与 | 麻黄 | 動悸、発汗過多、不眠 |

| 長期投与 | 山梔子 | 腸間膜静脈硬化症(腸の血管が硬くなる疾患) |

| 大黄 | 大腸メラノーシス(腸粘膜の色素沈着) | |

| 甘草 | むくみ、血圧上昇、低カリウム血症 |

特に甘草が原因で起こる偽アルドステロン症は注意が必要です。甘草に含まれるグリチルリチンがコルチゾールと呼ばれるホルモンの代謝を阻害し、高血圧や低カリウム血症になる病気です。(※2)

医師や薬剤師と相談しながら正しく使うことが重要です。

②自己判断での服用を避ける

漢方薬の服用量を自己判断で増減したり、中止したりすると、治療計画が乱れるだけでなく副作用のリスクを高める危険があります。

漢方薬は、同じ症状であっても患者さん一人ひとりの体質や証によって処方が異なります。特に妊娠中や授乳中の方、子どもは、薬の代謝や体への影響が通常よりでやすく、注意して服用することが必要です。少量の服用でも、予期せぬ副作用が表れる可能性があります。

長く服用する場合には、医療機関でのチェックを受けながら進めると安心でしょう。

便秘の漢方薬治療なら内視鏡ベルラクリニック銀座

漢方薬治療は、体質や症状に合わせて処方することで、便秘の改善だけでなく全身の不調にも働きかける特徴があります。体質に合わない薬の服用や自己判断での量の増減、長期使用は副作用のリスクを高める原因となります。

安全に効果を得るためには医師や薬剤師と相談し、処方された用量・用法を守った服用が欠かせません。便秘が続く場合は放置せず、専門家に相談して自分に合った漢方薬や治療法を見つけましょう。

内視鏡ベルラクリニック銀座では、便秘を始めとした消化管症状の検査・治療などを受け付けています。長引く便秘や原因がわからない症状でお悩みの方は、当院までご相談ください。

参考文献

- 日本消化管学会:「便通異常症診療ガイドライン2023―慢性便秘症」.

- 一般社団法人日本内分泌学会:「偽アルドステロン症」.