お腹が張って苦しい、何日も便が出ない。そんな便秘の不快感に悩んでいませんか?

厚生労働省の調査によると、65歳以上では約7%の人が便秘を自覚しており、珍しい悩みではありません。(※1)

便秘の不快な症状は、お腹の問題にとどまらず、体からの危険信号の可能性があります。便秘は肌荒れや集中力の低下を引き起こし、時には大腸がんなどの病気が潜んでいる場合もあるのです。

この記事では、便秘の原因からセルフケア、医療機関での治療や検査でわかる病気まで解説します。便秘の原因を見つけ、もやもやする日々から解放されるきっかけにしてください。

便秘の主な原因

便秘の原因には以下のようにさまざまな要因が絡み合っています。

- 生活習慣の乱れ

- ストレスや自律神経の乱れ

- 基礎疾患や薬の影響

それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

①生活習慣の乱れ

便秘の大きな原因の一つが生活習慣の乱れです。食事や運動、水分の3つは腸の働きを大きく左右し、どれか1つでも崩れると便秘につながります。以下の表で、具体的な原因をまとめています。

| 要因 | 主な原因 | 影響 |

| 食事の乱れ | ・食物繊維不足 ・極端な食事制限 ・朝食抜き | ・便が作られにくくなる ・便の材料自体が不足 ・排便リズムが乱れる |

| 運動不足 | ・腹筋力の低下 ・腸の動き低下 | ・いきむ力が弱まる ・蠕動運動が鈍る |

| 水分不足 | ・便の水分量減少 ・硬い便の滞留 | ・便が硬くなる ・腸内を通過しにくい |

このように、腸は生活リズムに敏感な臓器です。食物繊維を意識的に摂る、毎日軽く体を動かす、こまめに水分を補給するなど、基本的な生活習慣を整えることが自然な排便の改善につながります。

②ストレスや自律神経の乱れ

ストレスによる自律神経の乱れも便秘の原因になります。腸の働きは自分の意思ではなく自律神経に支配されており、心身の状態で簡単に影響を受けてしまいます。

自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があります。

| 自律神経の種類 | 働き | 腸への影響 |

| 交感神経 | 体を緊張・興奮させる | 腸の動きを抑制する |

| 副交感神経 | 体をリラックスさせる | 腸の動きを活発にする |

ストレスが強まると交感神経が優位になり、腸の蠕動運動は低下して排便が滞ります。腸が過敏になると、「痙攣性便秘」と呼ばれるタイプを引き起こし、コロコロとした便や腹痛が現れるのが特徴です。

旅行先で便秘になりやすいのも、環境の変化というストレスが自律神経を乱すためです。心と腸は深くつながっており、ストレス対策も便秘解消に欠かせません。

③基礎疾患や薬の影響

何らかの病気や服用中の薬が便秘の原因である場合もあります。基礎疾患による便秘の原因は次のとおりです。

- 大腸がん・ポリープ:物理的に腸が狭くなり便が通過しづらくなる

- 甲状腺機能低下症:新陳代謝が低下し腸の動きが鈍くなる

- 糖尿病:高血糖状態が自律神経障害を引き起こし腸にも影響する

- パーキンソン病:神経の病気のために腸の機能も低下する

また、注意が必要なのが薬の副作用です。主にがん治療で使われる「医療用麻薬(オピオイド)」は「オピオイド誘発性便秘(OIC:Opioid-induced constipation)」を引き起こしやすいです。

研究によれば、オピオイド服用中の37〜48%の方がOICを経験します。(※2)OICは、市販の下剤が効きにくく、自然に治ることが少ない点が特徴です。

ほかにも、一部の咳止めや抗うつ薬、鉄剤なども便秘の原因となり得ます。薬を飲み始めてから便秘になった場合は、自己判断で中止せず、処方した医師や薬剤師に相談しましょう。

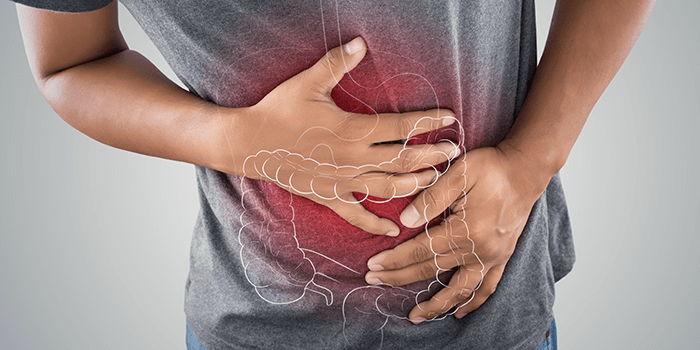

便秘に伴う症状

便秘は、お腹が張って苦しいだけではありません。腸内環境が悪化し、発生した有害物質が全身を巡り、不調のサインとして現れます。

便秘が引き起こす可能性のある主な症状は以下のとおりです。

- 腹痛・お腹の張り・食欲不振などの消化管症状

- 肌荒れ・ニキビなどの皮膚症状

- 不眠・集中力低下などの自律神経症状

- 重症化による全身症状

腹痛・お腹の張り・食欲不振などの消化管症状

腹痛やお腹の張りは、便秘でたまった便やガスにより腸が引き伸ばされて生じます。また、腸内環境の悪化で悪玉菌が増殖すると、ガスを異常に発生させてお腹の張りにつながります。

便秘により食欲不振が引き起こされることもあります。食欲不振は、便秘で腸の動きが鈍くなることで、消化・吸収機能まで低下し、胃もたれやお腹の張りを引き起こすことが原因です。

肌荒れ・ニキビなどの皮膚症状

便秘と肌荒れやニキビなどの皮膚症状は、一見関係ないように思えます。しかし、実際には腸と皮膚の間には「腸皮膚相関」と呼ばれる深いつながりがあり、腸内環境の乱れがそのまま肌の状態に影響を及ぼします。

- 便秘が続くと、腸内で老廃物が滞留し、アンモニアなどの有害物質が発生します。これらは血流に乗って全身を巡り、最終的に皮膚にまで到達することで、炎症や毛穴の詰まりを悪化させ、肌荒れやニキビの原因となるのです。

不眠・集中力低下などの自律神経症状

便秘は精神状態や脳の働きにも影響します。腸と脳は自律神経やホルモンなどを介して互いに影響をし合う「腸脳相関」により結びついているためです。

不眠は、便秘でセロトニン産生が低下することで生じます。セロトニンの多くが腸で作られ、睡眠ホルモンであるメラトニンの原料になるため、セロトニン不足はメラトニン不足につながり睡眠の質を下げます。

集中力の低下やイライラは、便秘の不快感による慢性的なストレスで自律神経のバランスが交感神経優位になって生じます。その結果、注意力が散漫になり、理由もないイライラが起こりやすくなります。

重症化による全身症状

便秘を長期間放置することで重症化する場合があります。便が石のように硬く固まってしまう「糞便塞栓」や、腸管が完全に塞がる「腸閉塞(イレウス)」に進行すると、腸の壊死や、穴が開く恐れがあります。

以下の症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。

- 吐き気や嘔吐

- 我慢できないほどの激しい腹痛

- 発熱

- 冷や汗

- 倦怠感

いつもの便秘と違うと感じたら、自己判断せずに医療機関を受診してください。

自宅でできる便秘解消法

便秘は生活の工夫で改善できる場合があります。すぐに効果が出るとは限りませんが、習慣化することで腸内環境が整い、自然な排便リズムを取り戻せる可能性があります。

具体的な方法は以下の4つです。

①水分を1日2リットルを目安に摂る

②食物繊維を積極的に摂る

③マッサージや運動で腸を刺激する

④市販の便秘薬を活用する

①水分を1日2リットルを目安に摂る

便秘解消の基本は、1日2リットルを目安に水分を摂ることです。便の大半は水分で構成されており、水分が不足すると、大腸が便から水分を過剰に吸収してしまいます。

特に、便のかさを増やす不溶性食物繊維を多く摂っている方は注意が必要です。水分不足で便が硬くなり、便秘を悪化させることもあるため、意識的な水分補給が必要です。

注意点として、1度にがぶ飲みするのではなく、コップ1杯(約200mL)をこまめに飲むことがおすすめです。起床後すぐに1杯飲むことで、大腸の動きが活発になります。

また胃結腸反射が起きやすくなり、便意を促す可能性にもつながります。飲む物は、水や白湯、ミネラルウォーターが適しています。食事にスープや味噌汁を取り入れることも方法の一つです。

②食物繊維を積極的に摂る

食物繊維は、便通を整えるために必須の栄養素です。以下にあげる2つの種類があり、それぞれ異なる働きで便秘解消をサポートします。

| 種類 | 働き | 含有量の多い食品例 |

| 水溶性食物繊維 | ・水に溶けゲル状になり便を柔らかくする ・善玉菌の餌となり腸内環境を整える | 海藻類、こんにゃく、果物(バナナやリンゴ)、大麦、オートミールなど |

| 不溶性食物繊維 | ・水分を吸収して膨らみ便のかさを増やす ・増えた便が腸を刺激し蠕動運動を活発にする | 穀類(玄米や全粒粉パン)、豆類、きのこ類、根菜類など |

厚生労働省が定める食物繊維の目標摂取量は、成人男性で1日20g以上、成人女性で1日18g以上ですが、多くの日本人は目標に届いていません。(※3)

白米を玄米に変えたり、サラダに海藻をトッピングしたりするだけでも、食物繊維の摂取量を増やすことができます。

③マッサージや運動で腸を刺激する

腸の動きが鈍い「弛緩性(しかんせい)便秘」の方には、外からの刺激が排便をサポートする場合があります。 マッサージはおへそを中心に時計回りに「の」の字を描くように手のひらで優しく行うと、大腸の流れに沿って便の移動をサポートできます。

運動も便秘改善に効果的です。ウォーキングは血流を促し腸の蠕動運動を活発にし、腹筋運動は排便に必要な筋力を鍛えます。

ヨガやストレッチのねじり動作は腸を直接刺激し、深い呼吸は自律神経を整えて腸の活動を促します。こうした習慣を取り入れることで、自然な排便リズムを取り戻すことが期待できるでしょう。

④市販の便秘薬を活用する

食事や運動を試しても便秘が改善しない場合、市販の便秘薬を使うことも選択肢の一つです。薬に頼りすぎると、腸本来の機能が弱まることもあるため、正しく使うことが重要です。

市販薬の主な種類と選び方を以下の表にまとめています。

| 種類 | 作用機序 | 特徴 |

| 非刺激性下剤 (酸化Mgなど) | 腸の中に水分を引き込み便を柔らかくする | ・穏やかな効き方でお腹が痛くなりにくい ・習慣性が少ない ・軽度の便秘に推奨される |

| 刺激性下剤 (センナなど) | 大腸粘膜を直接刺激して強制的に蠕動運動を促す | ・非刺激性下剤に比べ速やかに効果がでやすい ・連用により耐性がつく可能性がある ・症状がひどい時など一時的な使用が推奨される |

市販薬を1〜2週間使っても症状が改善しない場合や、激しい腹痛や吐き気などを伴う場合は、使用を中止し、医療機関を受診してください。

医療機関での便秘治療

医療機関では、薬で症状を和らげるだけでなく、原因を調べて適切な治療法を行います。医療機関で行われる便秘治療として、「薬による治療」と「生活習慣の改善・指導」について解説します。

薬による治療

医療機関で処方される便秘薬は、市販薬とは異なり、医師が便秘のタイプや状態に応じて選択します。具体的な薬の種類と特徴を整理すると次のようになります。

| 薬の種類 | 作用や特徴 |

| 非刺激性下剤 | ・腸に水分を集め便を柔らかくする ・自然に近い排便を促す ・作用が穏やかで長期使用しやすい |

| 上皮機能変容薬 | ・腸の粘膜に作用し腸液分泌を促す ・便の水分量を増やす |

| 刺激性下剤 | ・大腸を刺激し蠕動運動を促す ・効果は比較的すみやかに現れる ・連用により慣れが生じるので一時的な使用にとどめる |

| 漢方薬 | ・例として大建中湯などが挙げられる ・便秘だけでなく冷えなど体全体に着目した治療になる |

| オピオイド受容体拮抗薬 | 医療用麻薬で多く引き起こされる便秘に対して使用される |

生活習慣の改善と指導

便秘を根本から改善し、再発を防ぐには生活習慣の見直しが必要です。医療機関ではライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を一緒に考えます。生活指導の例は以下のとおりです。

- 食事指導

- 水分摂取

- 運動指導

- 排便習慣

排便習慣は、便意がなくても毎朝決まった時間にトイレに行くことや、便意を我慢せず後回しにしないことが大切です。これらの指導を通じて、薬だけに頼らない健康的な排便習慣を身につけることを目指します。

便秘で受診する目安

便秘には、治療が必要な病気が隠れていることがあります。以下の項目に1つでも当てはまる場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

- 市販薬を1〜2週間使用しても改善しない

- 激しい腹痛を伴う

- 吐き気や嘔吐を繰り返す

- 便に血が混じる(黒色便や鮮血便)

- 便秘と下痢を繰り返す

- 急な体重減少がある

- 便が鉛筆のように細い

- 原因不明の発熱がある

上記の症状は、大腸がんや腸閉塞、炎症性腸疾患などの病気の可能性があります。薬を飲み始めてから便秘になった場合は副作用が考えられるため、医師に相談しましょう。

便秘検査でわかる病気

ここでは、医療機関で行う検査や関連する病気について解説します。

医療機関で行う主な便秘検査

便秘の原因を特定するため、医療機関では段階的に検査を進めます。基本的な流れは次のとおりです。

- 問診:便秘の始まりや排便頻度、便の形や硬さ、食事・運動習慣、周辺症状を確認する

- 身体診察:腹部の触診や腸の音を聴き、動きや張り、痛みの有無を調べる

- 各種検査:必要に応じて血液検査やレントゲン、大腸内視鏡検査などを行う

問診では「ブリストル便形状スケール(BSFS)」を用いて便の状態を7段階で評価し、腸の働きを客観的に把握します。

| 便の形状 | 特徴 |

| 硬くコロコロした兎糞状の便 | 重度の便秘 |

| ソーセージ状だが表面がデコボコで硬い便 | 軽度の便秘 |

| ソーセージ状で表面にひび割れがある便 | 正常の範囲 |

| ソーセージ状またはヘビ状で滑らかで柔らかい便 | 理想的な正常便 |

| はっきりしたしわのある柔らかい半分固形の便 | 軽い下痢傾向 |

| ふにゃふにゃで形をとどめない不定形の便 | 中等度の下痢 |

| 水様で固形物を含まない完全な下痢便 | 重度の下痢 |

血液検査では甲状腺の異常など全身性の病気を調べ、レントゲンでは腸閉塞の有無を確認します。大腸内視鏡では、大腸内部を直接観察し精密に診断できる点が特徴です。

大腸がん・過敏性腸症候群など

適切な検査を受けることは、隠れた病気を早期に発見し、適切な治療を行うために重要です。便秘の原因として考えられる病気は以下のとおりです。

| 病名 | 便秘との関連性 | 注意が必要な症状 |

| 大腸がん | がんで物理的に腸が狭くなり、便が細くなる | ・血便 ・体重減少 ・貧血 |

| 過敏性腸症候群 (IBS) | ストレスなどで腸が痙攣して便が運ばれにくくなる | ・便秘と下痢の繰り返し ・排便で軽快する腹痛 ・腹部の張り |

| 炎症性腸疾患 (潰瘍性大腸炎など) | 慢性炎症で腸が狭くなる | ・血便 ・激しい腹痛 ・下痢 |

| 甲状腺機能低下症 | 代謝低下で腸の動きも鈍くなる | ・強いだるさ ・寒がり ・体重増加 |

| 糖尿病 | 自律神経障害により、腸の調節機能が低下する | ・多飲多尿 ・体重減少 ・倦怠感 |

上記の病気は早期発見・早期治療が重要です。気になる症状が続く場合は、放置せず専門医にご相談ください。

まとめ

便秘の改善には、食事・運動・水分補給など生活習慣の見直しから、無理なく始めてみてください。無理のない範囲で続ければ、少しずつお腹の調子が整っていく可能性があります。

しかし、セルフケアを続けても改善しない場合や、激しい腹痛・血便・体重減少など気になる症状がある場合は注意が必要です。自己判断で放置せず、早めに受診することで隠れた病気を防ぐことにつながります。

内視鏡ベルラクリニック銀座では、便秘など消化器症状に関する相談も受け付けています。便秘で不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

- 厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」p33

- Tokoro A, Imai H, Fumita S, Harada T, Noriyuki T, Gamoh M, Akashi Y, Sato H, Kizawa Y.Incidence of opioid-induced constipation in Japanese patients with cancer pain: A prospective observational cohort study.Cancer Med,2019,8(10),4883-4891.

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」p64